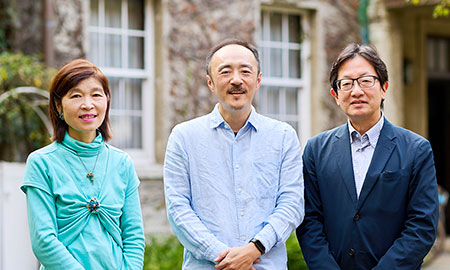

Alumni Special Interview

写真家

岩崎 量示さん(平14経)

「幻の橋」の記録を残したい。その思いから北の大地で写真家に

写真家の岩崎量示さんは立教大学経済学部経営学科(当時)を卒業後アルバイトをしながら全国を放浪。北海道好きが高じて上士幌町糠平に定住しその地にあった「タウシュベツ川橋梁」の撮影を始め、写真を生業とするようになりました。写真集の出版や個展の開催と精力的に活動する岩崎さんに、これまでの人生についてお話を伺いました。

タウシュベツ川橋梁の写真を20年近く撮り続ける

私は2005年に北海道の上士幌町糠平(かみしほろちょうぬかぴら)に移住して以来、ダム湖である糠平湖に浮き沈みしているコンクリート製の廃橋梁「タウシュベツ川橋梁」の写真を撮り続けています。季節を問わず年近くにわたり、写真を撮り溜めており、2013年には東京・六本木にある富士フイルムフォトサロン東京で個展『タウシュベツ拾遺』を開催。その後、札幌、大阪を巡回しました。2018年には、北海道新聞社から写真集『タウシュベツ川橋梁』を出版。同年には、タウシュベツ川橋梁とは違うテーマで、北海道の厳しい冬の寒さを表現した『華氏0度』という写真展を開催しました。2024年8月には、第2弾となる『続タウシュベツ川橋梁』を刊行。現在はタウシュベツ川橋梁の撮影だけでなく、雑誌やパンフレットの撮影の仕事も請け負っています。

役立つことが全てではないと教えてくれた恩師

立教大学での学びで一番印象に残っているのは、2年次から4年次まで参加したゼミナールです。2022年に退職された須永徳武先生(現名誉教授)にご指導いただき、資料の調べ方などの基本から卒論の執筆まで、アカデミックなスキルを幅広く身につけることができました。週2回、先生と学生でゼミの後に食事をしながら議論を交わしたことも良い思い出です。先生は帝国主義研究や植民地主義研究を専門にしていましたが、そうした学問は現代社会において必ずしも直接役立つものとは言い切れません。直接的に誰かの役に立つのではなく、自分の興味のあることを追求する生き方もあるんだと思えたことは、その後、就職せずに放浪する道を選んだ私にとって大きな支えになりました。そうした価値観をタウシュベツ川橋梁にも投影していたのかもしれません。鉄道橋として作られたものの、列車が走らなくなって年以上経つタウシュベツ川橋梁ですが、私には記録して長く残す価値があると思えました。役立つことが全てではない。そうした考えに至ったのは須永先生との対話があったからだと思います。

放浪生活の中でタウシュベツ川橋梁に出合う

就職氷河期だったこともあり、大学卒業時も就職先が決まっていませんでした。そこで学生時代から楽しんでいた一人旅に出ることにしたんです。アルバイトをしてお金を貯めては日本各地に旅に出るという暮らしを3年ほど続けました。たまたま上士幌町のペンションに住み込みで働くことになり、移住を決めたのです。今でこそ有名になりましたが、当時はタウシュベツ川橋梁の存在はほとんど知られていませんでした。日中に足を運んでも誰もいない。もっと多くの人に知られてもいいのにと思ったものです。その頃すでにタウシュベツ川橋梁はあと2〜3年で崩れると言われていました。今のうちに写真を撮っておけばいい記録になるだろう。そう思ったことが撮影を始めたきっかけでした。最初は橋が崩れるまでの3年間くらいのつもりで撮影を始めたのですが、なかなか崩れず今に至ります。

写真の技術は、ほぼ独学で身につけました。写真家を目指していたわけではありませんし、橋の写真を撮っている人が他にいれば自分がやらなくてもよかったのです。たまたま他に誰もいなかったから自分で写真を撮るようになったんです。ただ、いずれ必ずタウシュベツ川橋梁の価値が認められるはずだという確信はありました。

季節や時間、天候等によって、多彩な表情を見せるタウシュベツ川橋梁(写真/岩崎量示)

人生に大きな影響を与えた人との出会い

2023年に行われた須永先生の最終講義には、私も北海道から駆けつけて出席しました。その後の酒席に参加させていただいた際、先生から「君と僕は似ている」と言われたんです。私も「先生は大学教員にならなかったら僕と同じようなことをしていたんじゃないですか」と返しました。すると先生は「その通りだ」と。その会話から、先生のおかげで今の自分がある

と改めて実感したのです。

他にも人との出会いが私の人生に大きな影響を与えてきました。卒業後、旅をしていた時にも不思議な出会いがありました。ちょうど放浪し始めて3年目になった頃、原付バイクにテントを積んで四国八十八ヶ所のお遍路を回っていたのですが、ある日、ベテランのお遍路さんとテントが隣り合わせになったことがありました。すでに10回以上回っているというので、悟りのようなものがあったのではないかと期待して、「旅の中で何か見つかりましたか?」と尋ねてみると、「見つからないからまだ回っているんです」と即答されたんです。隣同士のテントで一夜を明かしたのですが、その人は朝になるといつの間にかいなくなっていました。夢か現実か分からなくなるような不思議な体験でしたが、その時にこのまま旅を続けていても何も見つけられないと気付き、放浪生活に終止符を打って北海道に移住しました

経営学の知識を生かし他の写真家の活動もサポートしたい

今後もタウシュベツ川橋梁の撮影を続けていくつもりですが、実際いつ崩れてしまうか分かりません。崩れてしまったタイミングで写真集を出すなど、アウトプットの面を広げていきたいと思っています。

写真家を長年続けていると、周りで写真を撮るのをやめてしまう人も多くいます。経済的な理由で続けられなくなる人もいる中で私が今まで続けてこられたのは、立教大学で経営学を勉強したことで経済的に破綻せずに活動できる下地を作れたからだと思っています。例えば、10年ほど前から写真集の制作や写真展の開催にあたり、クラウドファンディングを活用していますが、そうした取り組みにも立教時代の学びが生きているのかもしれません。今後はそうした知識やノウハウを生かして、私がタウシュベツ川橋梁を撮り続けてきたように、まだ価値を認められていないものを世に出していこうとする写真家をサポートする活動にも注力したいと考えています。

文/WAVE 写真/木内和美

1979年生まれ。埼玉県出身。2002年立教大学経済学部卒業。

卒業後、日本各地を放浪した後、2005年より北海道上士幌町糠平に移住し、

北海道遺産「タウシュベツ川橋梁」の撮影を始める。

2018年に写真集『タウシュベツ川橋梁』、2024年に『続 タウシュベツ川橋梁』を

北海道新聞社より刊行した。

● 取材後記

崩壊を続ける橋を20年間、撮り続けるエネルギーは、「橋が無くなっても、自分の作品は残る」というブレない信念からだと実感しました。役目が終わった物にも価値があると、穏やかに話す岩崎さんの眼差しは、凍てつく北海道の日々を微塵も感じさせないほどあたたかいものでした。冬には水没し、やがて滅びゆくであろう「幻の橋」に寄り添って生きる岩崎さんを、これからも応援していきたい気持ちでいっぱいです。

町田香子(昭55法)

あたたかいお人柄が伝わってくるような語り口につい引き込まれ、特に人生の契機となった、立教大学での出会い、旅先での出会い、そしてタウシュベツ橋梁との出会いのお話に聞き惚れました。効率だけでは測れない大事なことを守っていくための地に足のついた活動をされていることに感心した、あっという間の至福の時間でした。学生時代にユースホステルと鉄道の旅で訪れた糠平にもう一度行って、今度はぜひ橋梁を見たいと思います。

落畑雄久(昭62経)