Alumni Special Interview

研究室を訪ねて

立教出身の文学部教授 前田一男先生

文学部教育学科の前田一男先生は、昭和54年に文学部教育学科を卒業した立教の校友。今年度末をもって定年退職を迎え、ついに長年の立教生活を終えることになります。「新学期を控えて万が一にもコロナの感染が広まってしまっては、教員生活最大の後悔になる」として最終講義などは全て辞退したという前田先生。それだけにこのインタビューで、自分の教員生活を振り返り、校友にも読んでもらえる機会を与えてもらって感謝していると挨拶され、お話が始まりました。

東京への憧れと劣等感

実は、大阪出身者なんですよ。高校を卒業して東京に出てきました。上京当初は流暢に「東京言葉」を話す人たちに接しては本当にすごいなと。東京に憧れつつ、一方で東京に劣等感を抱く、そんな思いを交錯させながら東京生活がスタートしました。

素晴らしい研究者との出会い

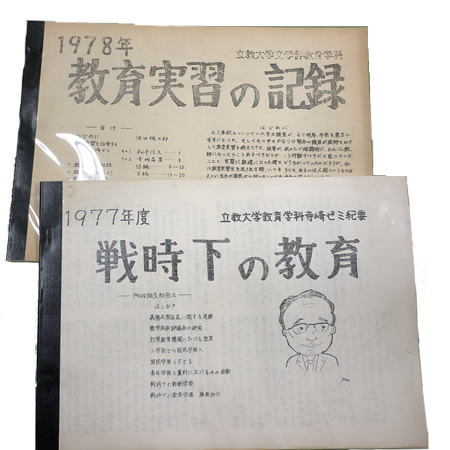

大学に入学した頃は、具体的に将来の目標が定まっていない状態でした。結果的に研究者の道に進むことを方向づけたのは、3年生の時に寺﨑昌男先生(文学部名誉教授)のゼミに入ったことでした。寺﨑先生は昭和7年の生まれで、まさに戦時下の教育を受けてきた方です。当時は大正自由教育や戦後直後の教育改革などは「正」の遺産として研究されていましたが、「負」の遺産である戦時下の教育についてはなかなか研究が進んでいませんでした。寺﨑先生は自分たちが受けてきた時代の教育史研究が進んでいないことに問題意識を抱いて、この分野の研究を拓いていった先駆者です。たまたま興味をもって寺﨑先生のゼミに入った私は、どんどんのめり込んでいったというわけです。当時は他にも上田薫先生や浜田陽太郎先生(元総長)、松平信久先生(元学院長)や室俊司先生など錚々たる研究者が教育学科に揃っていて、そういった方々との出会いが私の道を方向づけていきました。

今でも目に浮かぶ、教育実習

大学生活の中で印象的だったのは3週間の教育実習です。目黒区の原町小学校が実習先だったのですが、指導教員諭だけでなく、担当した4生1組の多くの子どもたちの名前を今でも覚えています。目をつぶれば、Hさんがここに座っていて、ここにMさんがいて…と教室の風景が思い浮かぶほどです。この3週間で、教師という仕事の専門性や働き方を通じて「生き方」も学んだように思います。1991年に教育学科の専任講師として立教大学に着任するのですが、自分の経験もふまえて、初等教育課程や教育実習は常に大切にしてきました。

歴史的な視点をもつこと

私が専門にしている教育史は、学生に人気のある分野かと聞かれると、必ずしもそうではありません。今実際に起きている教育問題や教育現場に興味がある学生の方が多いからです。でも、興味が現代的な部分にあったとしても、学生達には歴史的に考えるという視点をぜひもってもらいたいと願ってきました。現代の教育問題もこれまでの経緯があってのことなので、歴史的な視点で考えると、現在の立ち位置や解決の糸口が見えるかもしれないよといつも学生たちに伝えています。

学生生活の余裕、余白、遊び

着任当時の学生の生活には、今の学生に比べて余裕、余白、糊代、遊びといったものがあったと感じます。今の学生たちは、勉学やらアルバイトやら、あらゆるものをこなさなくてはならず、とても忙しい。無用の用というか、無駄な時間が少ないんです。私は今まで、いい学習集団に育っていくにはいい生活集団ができていなければいけないと考え、たとえばゼミ合宿などを大切にしてきました。寝起きをともにして同じものを食べて、発表して議論して、そして深夜まで飲んで、お互いに素の姿が垣間見られる。そういった時間の中で生活集団の関係性ができあがっていきます。しかし、カリキュラムが半期制になり、夏合宿もシラバスには書きこめなくなってしまいました。さらに学生たちが忙しくなったことも相まって、インフォーマルな合宿は、年々日程調整をすることすら大変になっていきました。ここで忘れてはいけないのは、そのような環境を作り出したのは大人だということです。半期制にしたり、単位修得を厳格にしたりしたことで、大学生活の余白を埋めてしまったようにも思います。学習効率をあげるという点でメリットも多くあったとは思いますが、個性や自主性が大切だと謳いつつも、逆に個性や自主性を発揮しにくい制度設計を作り上げていったようにも感じています。だからこそ、学生達には一見無駄に思うことも大切にして、学生時代だからこそできる、自分がしたい様々な経験をしてほしいと静かに訴えてきました。

学生文化に与えるコロナの影響

くり返しになりますが、単位に直結しない一見無駄に見えるインフォーマルな環境こそが、人と人のつながりや新しい文化を生み出す土壌になっていると思っています。コロナの影響を受けている今、オンライン授業などでフォーマルな学びは中断することなく提供できているものの、本来であればキャンパスの中で経験できるインフォーマルな環境が保証できていません。こういった状況は後々どんな影響が出てくるのだろうかと思うのです。たとえば、28年間続けてきた教育学科の音楽会も、学生有志や卒業生によって規模は縮小しつつも継承されてきましたが、残念ながら、今年で途切れることになるだろうと思います。こういったことがあらゆるところで起き、これまでの学生文化が断絶してしまうのではないかと危惧しています。と、同時にものすごい勢いでオンライン化が進められるなかで、私のような古い世代ではわからない、何か新しい文化の芽が、次の世代の手で生み出されているのかもしれません。

16年間務めた野球部長

教員生活の中で思い出深い出来事のひとつが、やはり2017年春に野球部が日本一になったことです。2005年に野球部長に就任して32シーズン。唯一の優勝でした。野球部長は毎試合ベンチに入って選手たちを最も身近なところから応援します。選手たちの頑張りや苦労を間近に見てきたからこそ、優勝したときの喜びはひとしおでした。池袋をパレードしたときに、オープンカーから見えた立教通りの景色はとにかく最高でした

戦地に散った野球部出身者を記録に残す

もうひとつ、野球部長在任中の2009年に創部100周年を迎え、部史編纂に携われたことも印象に残っています。実はアジア・太平洋戦争で、野球部出身者が21名戦没しています。「これから110周年、120周年と迎えていくうちにこの21名のことは忘れられてしまうだろう。だからこそ、この100周年の機会に、バッドを銃剣に、ボールを手りゅう弾に持ち替えて戦地に散った部員がいたということをしっかりと残しておきたい」という先輩方の強い意向を受け、この方々の写真と名前を部史に残すことになりました。歴史の研究者として、そして野球部長としての責任をひとつ果たしたような思いでした。

先の読めない時代だからこそ求められる教育

誰もが1年前に、コロナ禍の影響がこんなにも続くと想像しなかったように、今は先のことが「読めない時代」になっています。情報化の進展とも相まって、先の見えなさ、読めなさが今までの次元と異なっていると感じます。だからこそ、これからの教育では、「いつ、どういう状況になっても対応していける資質・能力」が求められています。そして、それに対応できる教師をいかに育てていけるかが教員養成に課せられた重要な使命になっています。 ただ、、一人ひとりに寄り添い一人ひとりを大切にしようとする立教のよき文化は、これからも教育の大切な基本姿勢であり続けるだろうし、どの社会の分野でも通用するのではないかと思うのです。継承していってほしい誇れる立教スピリッツです。